‘안전 제일’ 건설 공사 현장에 항상 붙어 있는 말이다. 현장 입구에 비치된 안전모에는 ‘무재해’ 로고가 빠짐없이 박혀 있다. 현장 한쪽에 마련된 안전교육장에는 마치 세일을 시작한 대형마트처럼 ‘안전’을 홍보하고 있다. ‘예외란 없다! 안전 최우선’, ‘개인보호구 착용 철저’, ‘안전모! 꼭 착용하세요’.

지난 4일 대구시 북구 한 아파트 건설 현장을 찾았다. 입구를 지나는 동안 양옆으로 펼쳐진 안전 문구는 안전수칙을 지키지 않으면 한 발짝도 뗄 수 없다고 경고하는 듯했다. 정말 이렇게 완벽하다면 현장에서 숱한 재래형 재해는 왜 생기는 걸까.

재해조사보고서를 통해 지난해 대구·경북에서 발생한 중대 재해 원인을 분석한 결과, 전체 51건 중 36건(70.5%)이 안전수칙을 제대로 지키지 않았다. 기본적인 안전모, 안전대를 착용하지 않은 것부터 표준안전수칙을 아예 작성하지 않았거나, 수칙을 작성하고도 지키지 않아 사고가 발생했다.

추락을 방지할 보호망이 없거나, 위험시설에 방호 조치를 하지 않은 경우도 많았다. 안전조치를 지켰는데도 재해가 발생한 경우는 2건에 불과했고, 나머지는 안전수칙 준수 여부를 알 수 없었다.

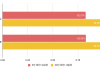

건설업종에서 발생한 사고 중 68%가 안전수칙 문제로 발생

25년 경력 건설노동자, “공사 속도를 안전 설비가 못 따라와”

특히 건설업종 사고에서 안전수칙이 잘 지켜지지 않아 발생하는 사고가 많았다. 안전수칙이 지켜지지 않은 사고 36건 중 17건이 건설업종에서 발생했는데, 전체 사고 51건 중 건설업에서 발생한 사고가 25건인 걸 고려하면 건설업 사고 중 68%가 안전수칙 문제로 발생했다는 의미다.

지난해 2월 대구시 수성구 한 건물 철거 공사 현장에서 일용직 노동자 A(61) 씨가 건물 20층 높이에서 작업하다 떨어져 숨졌다. A 씨를 고용한 건설업체는 발주처로부터 1억 8,000만 원 규모의 건물 철거 작업을 도급받았다. 업체 상시근로자는 23명. A 씨는 철거 작업 중 발생하는 분진 발생을 막기 위한 살수 작업을 담당하는 일용직으로 일했다.

A 씨가 쓰고 있던 안전모는 약 70m 높이에서 떨어지는 그의 생명을 구할 수 없었다. 보고서를 보면 사업주는 안전대를 지급했다고 했지만, 안전대를 걸어 부착할 수 있는 설비는 확인할 수 없었다. 기존에 설치했던 추락방호망이 철거 과정에서 떨어진 파편들 때문에 파손돼 새로 설치할 준비 작업을 하고 있었다. 추락방호망이 완성될 때까지 작업을 멈췄어야 했지만 그러지 않았다.

김형중(56) 씨 올해로 25년째 건설 현장에서 일하고 있으면서, 현재 일하는 현장에서 형틀을 담당하는 팀장이다. 그는 기본적인 안전모나 안전대는 착용하지만, 안전시설이 제대로 갖추어진 곳은 없다고 설명했다.

방문한 현장 역시 겉보기에는 그럴듯했지만, 형중 씨가 고용노동부에 고발할 마음까지 먹을 정도로 안전시설이 미흡했다. 공사가 진행되는 건물 겉으로 안전망이 마련돼 있지만, 겉에 보이는 것뿐이었다. 제대로 설치했다면 밖에서 안쪽 공간이 보이지 않아야 한다. 그마저도 노동조합에서 수차례 요구해 설치했다.

안전시설이 다 설치될 때까지 작업을 하지 않을 수도 없다. 정해진 작업 기간이 있기 때문이다. 형중 씨는 “우리도 지금 안전시설이 설치되지 않은 상태에서 작업하고 있다. 원래는 안전시설을 먼저 하고 작업을 해야 하는데, 공사를 빨리하기 위해서 안전시설 설치할 시간이 없는 경우가 많다”며 “안전시설 설치를 해도 안전 요원도 부족하니까 우리 작업 공정이 더 앞서간다. 그렇다고 안전시설 안 됐다고 작업을 안 할 수는 없다. 일을 안 하면 생계유지가 안 된다”고 말했다.

정해진 공기 압박도 안전 소홀한 이유

숙련 노동자도 피하지 못한 공기 압박

지난해 2월 경북 포항 한 공장에서 자동화 설비 공사를 하던 B 씨는 설비 점검 중이던 기계가 갑자기 움직이면서 기계에 끼여 숨졌다. B 씨는 공사를 발주 받은 업체(기계장치공사)가 일부 공정을 다시 도급을 준 하청업체(건설업) 소속 정규직 관리자였다. 도급사 상시근로자는 26명, B 씨가 속한 업체 상시근로자는 4명이다.

B 씨는 해당 업무를 수년간 해온 숙련자였다. 보고서는 공사가 15일 내외로 지연되면서 이에 따른 심리적 압박으로 위험성을 인지하지 못한 채 점검을 했을 거로 추정했다. 공사가 지연되면 발주처와 도급사가 간에 거래 일정이 틀어지기 때문이다. 이 사고는 온전히 B 씨 개인의 부주의 탓이라고 할 수 있을까.

형중 씨도 마찬가지다. 현장 바닥에 온갖 파편들이 나뒹굴어 위험한 걸 알면서도 치워가면서 일할 여유가 없다. 그는 “현장에서 다니다가 넘어지고, 떨어지는 경미한 사고가 허다하게 생긴다. 회사는 우리 잘못이라고 말하지만 내 생각은 다르다”며 “우리는 항상 머릿속에 일을 많이 해야 한다는 압박이 있다. 원청에서는 치워가면서 일하라고 하는데 그걸 치울 시간이 없다. 회사가 안전요원을 투입해서 길목도 치워주고 안전하게 만들어줘야 한다”고 말했다.

결국 ‘사람’ 보다 ‘공기’ 우선인 문화는 건설 현장 관리직이 갖는 권위에서도 차이가 난다. 형중 씨는 ‘안전 과장’보다 ‘공사 차장’이 더 입김이 세다고 설명했다. 그는 “직책을 안전 과장을 달아도 공사 차장이나 공사 과장이 안전시설 하는 데 돈이 많이 든다고 하면 설치를 못 한다”며 “안전 분야에서 안전을 관할해야 하는데 공사에서 관할한다”고 말했다.

산업안전보건법 제38조는 사업주가 산업재해를 예방하기 위한 안전조치를 하도록 하고 있다. 설비 위험, 폭발성, 발화성 및 인화성 물질에 대한 위험을 예방하기 위한 조치를 해야 하고, 추락할 위험이 있는 장소, 붕괴할 우려가 있는 장소, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소 역시 필요한 조치를 해야 한다. 이를 어겨 중대재해가 발생하면 사업주는 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금에 처한다.

지난 9일 고용노동부는 올해 ‘산업안전보건감독 종합계획’을 발표하면서 건설·제조업 추락 위험 방지 조치, 끼임 위험 방지 조치, 보호구 지급·착용 등 ‘3대 안전조치’ 준수를 반복해서 점검·감독하겠다고 밝혔다. 또, 건설현장에서 중대재해가 발생하면 재해 현장과 본사, 본사 관할 전국 공사현장을 동시 감독하고 본사와 발주처 의무 이행 여부도 확인하기로 했다.

형중 씨는 ‘참 궁금한 것이 있다’며 이렇게 말했다.

“나는 그게 참 궁금한 게 우리 현장에서 일하다가 사람이 죽을 수도 있어요. 만약에 안전시설을 제대로 하지 않아서 사람이 죽었을 때, 업자한테는 그게 이득인지 진짜 궁금해요. 사람이 죽어도 공사를 하면 덕을 보는 건지, 그래서 안전시설을 설치하지 않는 건지 도로 묻고 싶어요. 원청사나 하청사나 내가 보기엔 사람 목숨을 담보로 공사하고 있는 거예요”

![[팩트체크] 홍준표, 임기 일치시켜 ‘알박기’ 막자 제안···대구시 조례가 모범사례?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/jkled-218x150.jpg?v=1744337705)

![[다른 듯 같은 역사] 양현 종사와 만들어진 여론](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 만학도 엄마의 변화를 관찰하는 딸의 세밀한 시선](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/Mom-goes-into-her-room-still2-218x150.jpg?v=1744033103)

![[#053/054] 다시 만난 대구](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/IMG_6930-218x150.jpg)

![[영화 시·그림을 만나다] ‘듄’ 김병호 X 백가흠](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DEENOW-218x150.jpg?v=1743867939)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[광장 : 해방일지] 귀로 기록하는 윤석열 퇴진 광장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aghv-2-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 경상도 K-장녀가 딸과 함께 윤석열 퇴진 광장 향한 이유](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hga-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 대구 광장에서 혼자가 아닌 우리](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/sh-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[#053/054] 쿠팡을 지운 이유](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/11/1-1-218x150.jpg)

![[태일과 함께] ⑥ 공사장의 ‘인간적 문제’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/07/IE002504385_STD-100x70.jpg)