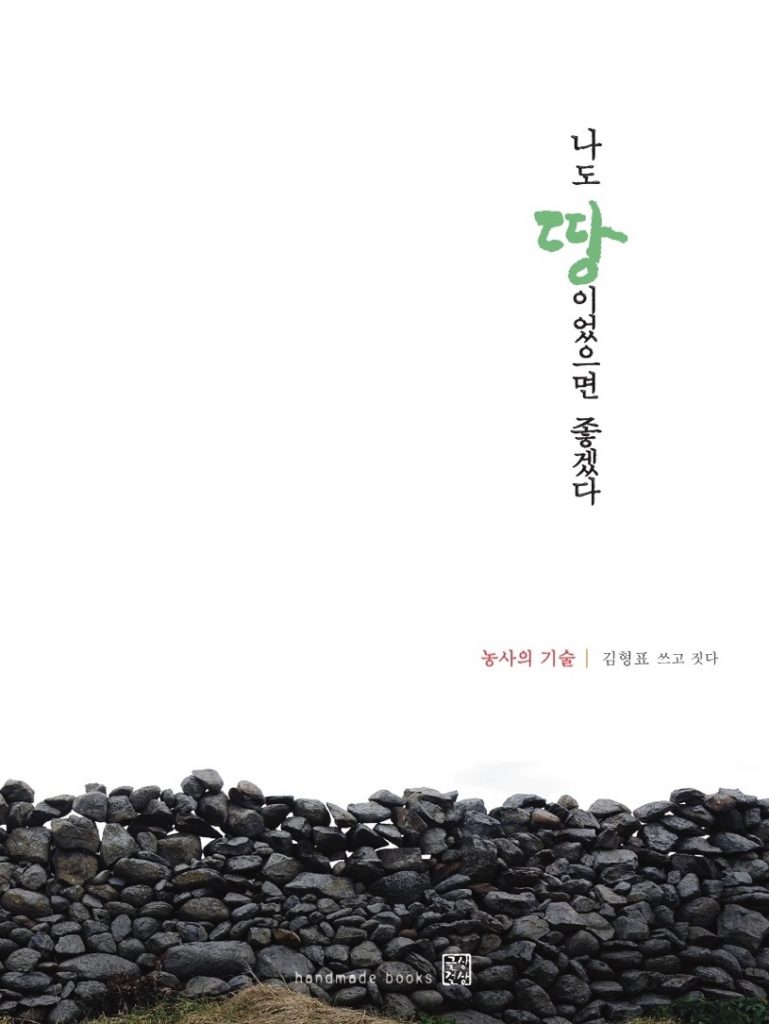

제주의 농부 김형표 씨가 지난해 11월 자신의 페이스북에 연재한 글을 엮은 책, 『나도 땅이었으면 좋겠다』(글상걸상)를 펴냈다. 부제는 오늘의 한국 농업 현실을 기술한다는 뜻을 지닌 ‘농사의 기술’이다.

저자는 지금 우리나라의 농사 현실을 “2000년대를 사는 사람들에게 농업은 여전히 1970년대에 머물러 있었고, 귀농을 하는 사람들에게 농업은 또 새로운 환상”이라며 지금의 노동도 여전히 “씨앗 한알, 모종 한 포기를 심는 일, 1,000평의 밭에 모종 2만여 개를 심는 그런 단순한 노동의 반복”이라고 말한다.

유기농법을 묻는 물음에는 “다만 유기농이란 것은 어떤 특별한 맛과 향기를 만들어 내는 것이 아니라, 그 존재 자체가 가진 본래의 맛과 향기를 발현하게 만드는 농법이라는 것에 동의하며, 나 자신의 삶도 그러하기를 꿈꾼다”라고 답한다.

제주의 수제 시집 전문 출판사 ‘글상걸상’의 이순호 대표는 “김형표의 글에 묻어나는 시적 감수성이 너무 맘에 들었다. 그런 절실한 문체에 농촌 시골 사회가 지닌 현실적인 문제들을 과장 없이 매우 구체적으로 드러낸다. 결국 김형표의 『나도 땅이었으면 좋겠다』는 ‘시골의 낭만’보다는 ‘시골에서 생존하기’에 가깝다”라고 말했다.

3월 10일 기록을 보자. 제목은 ‘귀농, 불행한 반복’이다.

“농사는 육체를 써야하는 육체노동이지만, 창의적인 태도와 빠르고 적절한 판단을 요구한다. 주인에게뿐만 아니라 일꾼에게도 그러한 능력을 요구한다. 시시각각 변하는 노동과 노동의 환경변화, 인부 숫자의 변화에 따른 작업 방식의 변화 등등이 그렇다.”

친환경 유통조합에 대한 글 ‘생산과 협업과 유통, 그 사이’ – 2015년 7월 24일의 기록이다.

“유기농 농작물을, 농약을 듬뿍 친 농산물의 품질 정도를 요구하는 경우도 많고, 약간의 흠집과 병의 기운라도 있으면 그대로 반품되기 일쑤다. 농부의 손을 떠난 농작물들이 상자에 담겨 운송되었다가 다시 농부의 손에 돌아오면, ‘폐기’라는 행위만 남는다.”

김형표는 강원도 원주에서 태어나, 2007년 10살 아들과 제주 성산읍으로 이사했다. 농사지은 지 10여 년, 유기농법만으로 농사짓고 공식 인증까지 받았다. 현재는 성산읍과 표선면 일대 4만여 평에 귤과 당근, 브로콜리, 콜라비와 비트, 감자와 옥수수, 단호박 같은 채소를 유기농법으로 키운다. 이 책은 2014년 8월 11일부터 2015년 11월 22일까지의 농사 일기를 기록하고 있다.

![[4월에 피는 꽃] 2025년, 우리 옆에 여정남이 있다면](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/11/ljm1-218x150.jpg)

![[무비053] 만학도 엄마의 변화를 관찰하는 딸의 세밀한 시선](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/Mom-goes-into-her-room-still2-218x150.jpg?v=1744033103)

![[#053/054] 다시 만난 대구](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/IMG_6930-218x150.jpg)

![[영화 시·그림을 만나다] ‘듄’ 김병호 X 백가흠](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DEENOW-218x150.jpg?v=1743867939)

![[장정일의 플라톤 추방] 목련 나무 아래를 보라](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 경상도 K-장녀가 딸과 함께 윤석열 퇴진 광장 향한 이유](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hga-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 대구 광장에서 혼자가 아닌 우리](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/sh-218x150.jpg)

![[4월에 피는 꽃] 이어지는 의지···여정남·이재문 추모비는 무엇이었나](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/kkied-218x150.jpg?v=1743864897)

![[광장 : 해방일지] 대구 광장에서 뿌린 씨앗, 과실은 모두의 것](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aaaa-218x150.jpg?v=1743681176)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)