|

|

얼마 전 지역 활동가 모임 프로그램에 참석해 발표할 기회가 있었다. 각 소속 단체의 문제의식과 지향점, 공동 활동의 길을 모색하는 자리였다. 노조, 시민단체, 여성, 청소년, 환경 등 다양한 분야의 활동가들이 모여 발표했는데 문득 궁금했다. ‘지역’ 또는 ‘지역성’ 자체를 탐구하고 문제의식을 공유하는 것도 독자적 활동의 영역일 수 있지 않을까. 지역 문제를 단순히 지역에서 벌어지는 노동·인권·환경 등의 문제로 환원할 수 있을까? 지역성은 ‘결핍’의 다른 말로, 지역성 자체를 추구할 만한 가치는 없는 것일까?

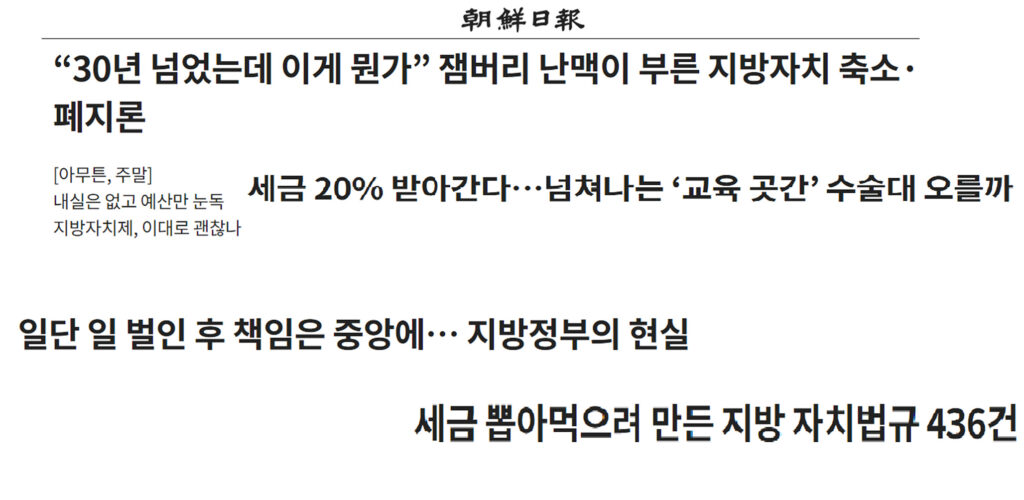

신문을 들춰보면 ‘지역성’을 탐구하고 싶어진다. 화가 나기 때문이다. 최근 지역 혐오가 짙게 묻어난 사건이 있다. 대한민국 1등 신문이라는 곳의 잼버리 사태 일부 보도 제목이다. “일단 일 벌인 후 책임은 중앙에…지방정부의 현실”(‘23.8.10.), “SOC 예산 2조 챙기고선…문제 터지자 또 손 벌린 지방정부”(‘23.8.12.), ““30년 넘었는데 이게 뭔가” 잼버리 난맥이 부른 지방자치 축소·폐지론”(‘23.8.23.).

잼버리 파행이 ‘지방’의 무능에서 비롯됐으며, ‘지방’에 새만금 개발과 같은 SOC사업 예산을 주는 일은 불필요한 일이고, 더 나아가 부패하고 무능한 지방 자치 자체를 폐지해야 한다는 주장에까지 이르고 있다. 마지막 기사에서 기자는 익명의 목소리를 빌어 말한다. “똥은 지방정부가 싸고, 치우는 건 중앙정부가 하고. 언제까지 이래야 합니까?”라고.

지역 문제는 미디어를 거치면서 지역 혐오로 번역되곤 한다. 잼버리 파행과 같은 빌미만 제공되면 기다렸다는 듯 “지방 정부가 똥을 싼다”고 하는 이에게, 지방자치는 독재와 민주주의를 구별하는 핵심 기준이며 지방자치는 대한민국이 추구하는 헌법적 가치라고 설명하는 건 무의미한 일이다. 알면서도 하는, ‘지역 혐오’이기 때문이다.

왜 지역이 잼버리 유치나 이와 관련된 SOC사업에 목매게 됐는지, SOC사업에 목매는 현상은 정치인의 한탕주의에서 조장된 것은 아닌지. 지역이 느끼는 지역소멸의 심각성은 어떠한지와 같은, 잼버리 파행을 계기로도 성찰해 볼 수 있는 유의미한 질문은 공론장에 오르지 않는다.

중앙집중과 변방의 쇠퇴라는 현실에는 역사적 맥락이 있다. ‘지방’에서 18년 유배생활했던 조선시대 관료 정약용은 자식들에게 “사대문 밖으로 가지 말고 버티라”고 했다니, 유구하게 강화된 서울 중심주의 사회에서 지역에서 산다는 건 낙오처럼 여겨지게 됐다.

정약용의 말은 현대 대구에서는 ‘범사만삼’이란 말로 이어진다. 학군이 좋은 범어4동과 만촌3동을 벗어나지 말라는 우스개다. 강준만 교수는 저서 <지방은 식민지다>에서 서울이 지역을 식민 지배하고 있으며, 똑같은 방식으로 지역 내에서도 제2의 내부 식민지가 반복된다고 지적한 바 있다. 지역성을 성찰하는 일은 그래서 지역민에게도 중요한 일이다. 수도권으로부터 기회와 자원을 뺏긴 피해자이기만 한 것이 아닌, 더 작고 약한 다른 지역의 자원과 기회를 뺏는 가해자일 수 있기 때문이다.

박중엽 기자

nahollow@newsmin.co.kr

![[장정일의 플라톤 추방] 목련 나무 아래를 보라](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[#053/054] 산불 피해자 향하는 혐오···광장에서 배워야 할 것](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/DSC01097-218x150.jpg?v=1743150683)

![[다른 듯 같은 역사] 통청, 신분 철폐의 새로운 바람](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 지역의 중견이 된 감독, 그 시작을 톺아보다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/jkejdlkj-4-218x150.jpg?v=1742817997)

![[광장 : 해방일지] 대구 광장에서 뿌린 씨앗, 과실은 모두의 것](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aaaa-218x150.jpg?v=1743681176)

![[민주주의자들] ㉜ 안동에서 8년 만에 또 촛불 든 엄마, 딸 둘 크는 동안 사회는 진화했나?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/agc-218x150.jpg)

![[민주주의자들] ㉛ 광장에 선 ‘뮤덕’이 외치는 “정의의 이름으로”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/seyun-218x150.jpg?v=1743398469)

![[광장 : 해방일지] 나를 살게 한 ‘광장’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/ags-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[씨부려대구 시즌3] 저출생 ‘뭐가 문제야, 세이 썸띵’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/DSC01379-218x150.jpg?v=1721788512)

![[씨부려대구 시즌3] 저출생 ‘뭐가 문제야, 세이 썸띵’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/DSC01379-100x70.jpg?v=1721788512)