|

|

미국 시장에서 선풍을 일으킨 김밥을 제조한 업체가 경북 구미에 본사를 두고 있다는 사실이 화제가 되었다. 2020년 창업한 업체 한 업체가 미국의 대형 유통채널 트레이더조스를 통해 8월 초 현지 판매를 시작한 뒤 250톤 규모의 초도 물량이 완판되었다.

업체가 개발한 상품의 이름은 ‘kimbap’으로, 유부가 들어간 것이 승부수였다. 육류 수출에 걸린 제약을 우회하다 나온 창조적 아이디어다. 3.99달러(한화 약 5400원)에 팔리고 있는 이 김밥을 두고 미국 소비자들은 “내가 마트에 갈 때마다품절되어 있다”고 하소연한다는 후문이다.

구미는 특산음식 별로 없다고? ‘새 맛’을 전파하며 구미 당겨

업체의 성공담을 접하며 필자가 곧바로 떠올린 것은 ‘교촌치킨’이다. 교촌치킨의 역사는 구미 송정동의 10평 남짓한 점포에서 시작되었다. 영어 이름이 즐비하던 치킨시장에서 나온 뜻밖의 이름 ‘교촌’은 ‘향교가 있는 마을’이라는 뜻이다. 교촌치킨은 간장치킨을 개척해 양념과 후라이드의 양대산맥을 뚫어냈고, 꿀을 입힌 ‘허니’ 제품으로도 사랑받았다.

구미 지역의 먹거리에 대해서 “선산곱창 말고는 전통 특산음식이 별로 없지 않느냐”, “상당수 영남 지역이 그러하듯이 맛이 뛰어난 지역은 아니지 않느냐”는 세평이 있다. 하지만 구미의 솜씨는 따로 있다. 여느 지역에서 쉽게 찾아먹을 수 있는 부류의 음식에 새 맛을 불어넣고 그것을 역외로 전파하는 곳이 구미다.

현재 경북 구미에 본사나 본점을 두고 있는 프랜차이즈 업체는 46개다(참조: 구미시 홈페이지에 게시된 구미본사 프렌차이즈). ‘닥엔돈스’는 가맹점 150개, ‘교동면옥’은 가맹점 50개, ‘무보까국밥’은 직영점 5개에 가맹점 31개, ‘김태주선산곱창주식회사’는 가맹점 36개다. 그 밖에도 ‘싱글벙글복어’, ‘와촌(식육)식당’, ‘뼈큰감자탕’ 등 지역 밖에서도 꽤 알려진 브랜드들이 있다.

구미에서 시작한 프랜차이즈의 메뉴들을 살펴보면, 식재료만 봐서는 구미가 왜 강세를 보이는지 알 수 없다. 누가 봐도 어느 지역에서든 만들어낼 수 있는 메뉴로 보인다. 그렇다면 비결은 간단하다. ‘조리’다. 그렇다면 구미의 맛은 왜 독특한가. 구미의 지역적 특징을 조명하며 이에 답할 수 있다.

낙동강과 경부선을 모두 끼고 있어 공단 조성은 필연

지역색 약한 것이 지역색…구미의 본색은 개방성과 다양성

‘2 대 8’. 구미 지역 인구 구성을 설명할 때 가장 먼저 나오고는 하는 ‘토박이 대 외지 출신’의 비율이다. 한국인 평균 연령이 44.2세인데 구미 시민의 최근 평균 연령은 40.6세다. 이것도 근래 상당히 높아진 수치로 오랫동안 구미 시민 평균 연령은 20대 후반~30대 중반이었다.

이런 인구 구성을 빚어낸 원인은 단연 산업단지다. 내륙공단 조성이 구미에서 이뤄진 것은 필연이다. 구미는 영남 중에서 충청, 호남, 수도권과 가까운 지역이다. 결정적으로 낙동강과 경부선을 모두 끼고 있다. 낙동강과 경부선은 박정희 정권이 만든 게 아니다. 박 정권 주도로 구미공단이 개발되기는 했지만, ‘박정희 아니었다면 구미에 공단은 없었다’는 가정은 설득력이 없다. 구미의 환경과 지리는 개방적이었고, 이 위에 개방적인 도시와 산단이 세워졌다.

물론 악조건도 따라나왔다. 구미는 중공업 도시에 비해 정주율과 정주의식이 떨어진다. ‘구미에는 왜 환경운동단체가 없는가’에 대한 답도 여기서 나온다. ‘구미의 정체성은 무엇인가’라는 질문도 심각하게 제기된다. 하지만 생각해보라. K-팝의 글로벌 히트가 ‘정체성 찾기’의 결과였나? 한국 대중음악은 일본이나 중국에 비해 지역풍, 민족풍, 국가풍이 약한 것이 오히려 성공 원인 아니었었나.

지역색이 약한 것이야말로 구미의 지역색이다. 구미는 다양한 지역에서 흘러온 사람들의 구미를 당기기 위해 새로운 맛을 개발해왔던 것이다. ‘뜨내기 도시’라는 자기 비하도 있지만, 이런 조건은 ‘지금 앞에 있는 사람들’을 사로잡기 위한 고심과 도전, 혁신이 이어지는 밑바탕이었다. 수출 위주 경제를 꾸려온 한국에 있는 수출도시 구미. 구미는 한국과 닮았다. 개방성과 다양성이 구미의 정체성이다.

‘박정희’로 덮인 도시 이미지, 구미 본색 아냐

토착 보수세력은 ‘절제’와 ‘관용’ 갖추어야

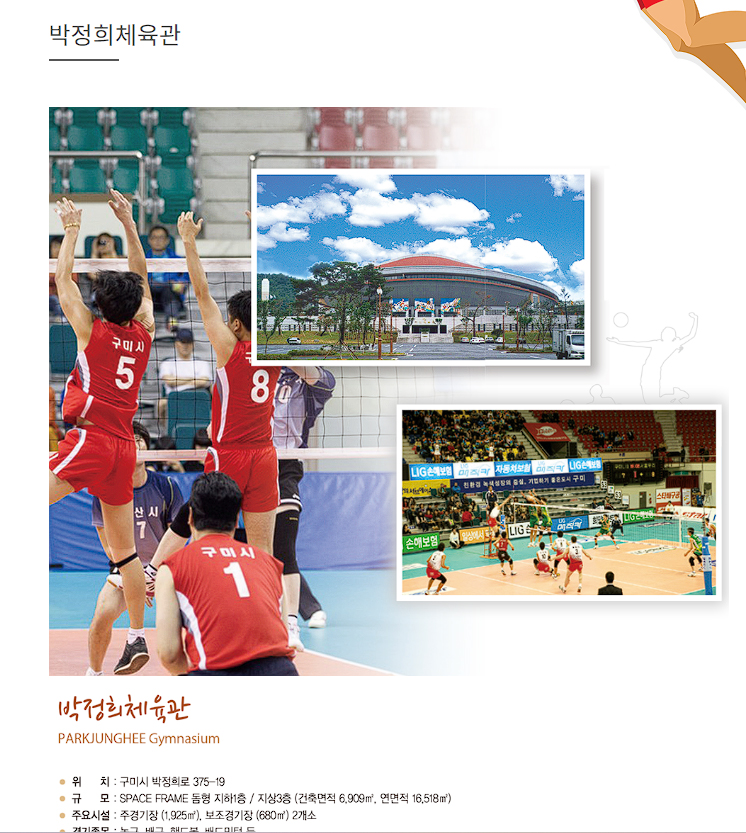

그러나 지역 안팎에서 구미의 이미지는 구미의 본색에 맞게 형성되지 않았다. 구미시 행정이나 지역 정치권, 주류 세력이 만들어온 도시 이미지는 불행히도 구미의 원동력과 비전을 저해하고 있다. 지난 7월 하순부터 8월 중순까지 구미에서 치러진 도드람컵(KOVO컵) 배구대회에서, 스포츠 채널 캐스터들은 세트가 마무리될 때마다 “여기는 구미 박정희체육관입니다”라고 멘트해야 했다. 어떤 캐스터는 ‘박정희체육관’을 빼고 “여기는 구미입니다”라고만 말하기도 했다. 이를 듣고 필자는 2012년 치러졌던 제1회 구미국제음악제 첫날 행사를 떠올렸다. 그날 진행을 맡은 모 아나운서는 마지막 순서로 배치된 곡을 소개하지 않고 퇴장했다. 그것은 지역 새마을합창단의 ‘새마을 노래’였다.

박정희기념사업회가 만든 것도 아니고 구미시가 공공 재정으로 조성한 시립체육관에 ‘박정희’라는 이름이 붙어 있다면, 이를 듣는 사람은 ‘박정희=구미’라는 연상과 도식에서 자유로울 수 없다. 구미시와 박정희 기념세력의 목표부터가 그런 것이지 않은가. 박정희 정권에서 진행된 구미 공단 건설은 구미가 개방적이고 다양한 도시가 되는 경제적 토대를 만들었다. 그러나 ‘박정희’는 개방성과 다양성을 가질 수 없다. ‘박정희’는 적어도 도시의 출입구나 한복판에서는 비켜 서 있어야 한다.

필자는 지금 박정희 기념사업 하나만을 가리키는 게 아니다. 힘 있고 목소리 큰 소수 세력이 마치 시민 다수의 지지를 받은 양 행세하는 것 자체가 지역사회의 가장 큰 폐해였다. 그들은 자신의 정치노선을 ‘보수’라고 표현하겠지만, 사회통합을 위해 보수가 반드시 지녀야 할 ‘절제’와 ‘관용’과는 거리가 멀었다. 토착 보수세력이 도시의 노른자를 차지하면, 지역 기반이 약한 다수 시민은 흰자에 갇힌다. 구미의 부화를 기원한다.

김수민 객원전문기자

![[현장] 시민의 힘으로 이끌어낸 민주주의 복원···내란 우두머리 윤석열 파면](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01996-_1-218x150.jpg?v=1743734100)

![[장정일의 플라톤 추방] 목련 나무 아래를 보라](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[#053/054] 산불 피해자 향하는 혐오···광장에서 배워야 할 것](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/DSC01097-218x150.jpg?v=1743150683)

![[다른 듯 같은 역사] 통청, 신분 철폐의 새로운 바람](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 지역의 중견이 된 감독, 그 시작을 톺아보다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/jkejdlkj-4-218x150.jpg?v=1742817997)

![[광장 : 해방일지] 대구 광장에서 뿌린 씨앗, 과실은 모두의 것](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aaaa-218x150.jpg?v=1743681176)

![[민주주의자들] ㉜ 안동에서 8년 만에 또 촛불 든 엄마, 딸 둘 크는 동안 사회는 진화했나?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/agc-218x150.jpg)

![[민주주의자들] ㉛ 광장에 선 ‘뮤덕’이 외치는 “정의의 이름으로”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/seyun-218x150.jpg?v=1743398469)

![[광장 : 해방일지] 나를 살게 한 ‘광장’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/ags-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)