|

|

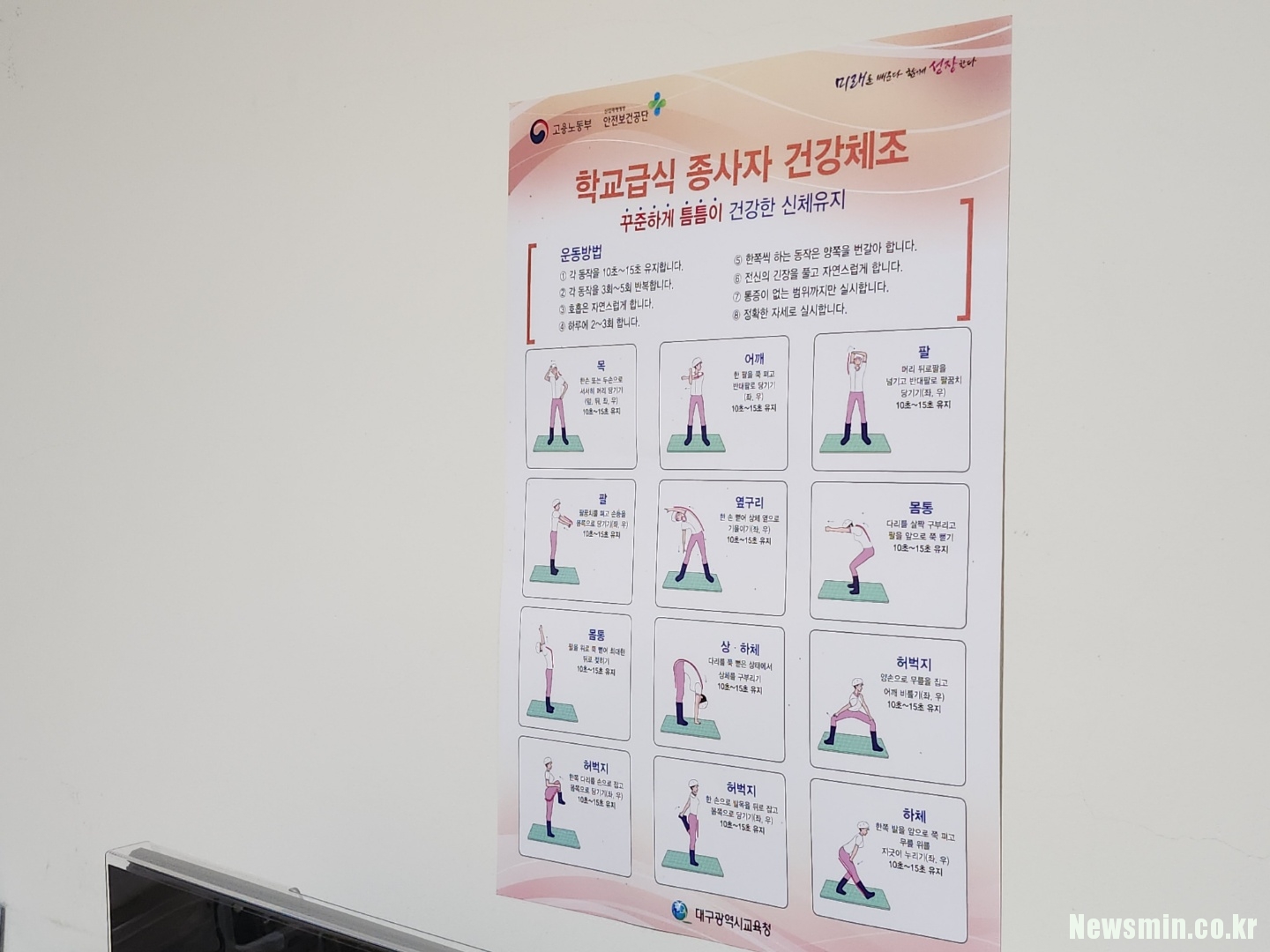

[편집자주] ’14일의 금요일’은 2주에 한 번씩 돌아오는 <뉴스민>의 집중취재 코너입니다. 간단한 단신으로 다뤘던 뉴스의 이면을 한 발 더 들어가보도록 하겠습니다. ’14일의 금요일’ 두 번째는 개학과 함께 다시 고된 노동이 시작된 급식노동자의 노동을 살펴봅니다. 최근 대구의 한 급식노동자의 폐암이 산업재해로 인정되기도 하면서 그 노동환경에 대한 관심이 커지고 있는데, 김보현 기자가 직접 3일간 급식노동을 하며 보고 들은 것을 전해드립니다.

(상) 첫날, 하루에도 몇 번씩 조리복을 갈아입어야 했다

(중) 둘째날, “공사판이 남자들 ‘노가다’라면, 여긴 여자들 ‘노가다'”

(하) 셋째날, “10년 넘게 일하면 팔, 다리에 심 하나씩 박지”

3일 내내 함께 튀김을 담당한 남선 언니(가명, 50대)는 자주 조심하라고 말했다. 아침 식자재를 받은 뒤 나온 박스를 접어 분리수거장으로 옮기면서 “수레가 차를 긁으면 우리 1년 월급으로도 못 물어준다”, 이동식 집기로 꽉 찬 조리실 통로를 빠른 게걸음으로 걸으면서는 “모서리에 부딪히면 멍 드니 조심해라”, 백김치를 썰면서 “칼질할 때 고무장갑 끝이 잘려서 음식 사이에 들어가면 찾을 때까지 고생한다”고 말했다.

남선 언니는 올해 3월 정규직으로 입사했다. A 초등학교는 집과 가까워서 지원했다. 학생 수가 많고 일이 힘들어 다들 오지 않으려는 학교지만, 언니는 집을 나서서 노래 한 곡 끝나기 전에 도착하는 거리라 좋다고 했다. 입사 전에는 두 달 반을 대체인력으로 일했다. 학교 급식실은 대체인력 자리가 자주 난다. 아파서 휴직한 이의 자리는 퇴직했거나, 경력을 쌓고 싶은 사람으로 대체된다.

둘째 날, 남선 언니와 내가 맡은 건 연어 스테이크다. 25개씩 담긴 냉동 연어 스테이크 완제 포장을 칼로 뜯고 오븐 트레이에 부었다. 겹치지 않게 잘 나눠 배치하는 게 관건이다. 언니가 세 개의 포장을 뜯을 동안 나는 한 개를 뜯었다. 조리실 안에서 걷는 건 나뿐이었다. 모두가 할 일이 명확했고, 지금 하는 일 다음에 무엇을 해야 하는지 알기 때문에 빠른 걸음이 기본값이었다.

오븐이 연어 스테이크를 굽는 동안 콩나물무침 구역으로 넘어갔다. “가로세로 3cm 간격으로 자르면 돼” 초등학교는 콩나물도 김치도 잘게 다져서 나갔다. 전처리 팀 언니는 콩나물을 양손 가득 들어 내 도마에 한 무더기, 자기 앞 도마에 한 무더기 놓았다. 언니가 두 무더기 자를 동안 나는 한 무더기를 겨우 잘라냈다. 오른쪽 팔이 저릿하기 시작했다.

다 자르고 왼쪽 동그란 집기에 콩나물을 밀어서 옮기고 나면 다시 언니가 콩나물 한 무더기를 내 도마 위에 올렸다. 그 잠깐, 대략 3초를 쉰 팔은 세로로 네 번 자르는 동안은 버텼지만 가로 자르기에 돌입할 땐 더는 안 된다며 비명을 지르는 듯 했다. 10분 가량 콩나물을 자르고, 김치 자르기로 넘어갔다. 전처리팀 언니는 내가 한 포기를 자르는 걸 보더니, 그냥 가라고 했다.

멍하니 서서 빠르게 이동하는 언니들과 부딪히기를 다섯 번, 오븐에 넣어둔 연어가 마무리되어 간다는 소리를 들었다. 온도를 재고, 옮기기 위해 고무장갑은 벗고, 면장갑만 낀 상태였다. 남선 언니가 잠깐 다른 곳에 간 사이 오븐 문을 열고 거치대를 잡는 순간 ‘아차’ 싶었다. 갖다 댄 손이 너무 뜨거웠다. ‘물집 잡히겠다’는 생각이 들었지만, 바로 손을 뗐으니 유난 떨 수준은 아니었다. 혹시라도 혼이 날까 봐 곧바로 고무장갑을 끼고 아무렇지 않은 척했다.

배식까지 마무리한 후 급하게 밥을 먹고 조리실 안으로 들어갔다. 이미 밥을 ‘마신’ 몇몇 언니는 청소를 시작했다. 음식물 찌꺼기가 담긴 통 옆에서 언니 두 명은 선 채로 밥을 먹었다. 배식을 위해 급식실로 나간 집기를 조리실 안으로 옮겨 세제를 묻힌 수세미로 빈틈없이 닦고 호스에서 나오는 강한 물을 쏴서 씻었다. 음식물 쓰레기를 버리거나 쓰레기통, 벽, 세면대 등 공간 곳곳을 닦는 건 남선 언니가 했다.

가장 힘든 건 호스 작업이었다. 키보다 높은 벽에 달린 호스 선은 굵고 무거웠다. 힘으로 당겨 끌어내 물을 쏘는 구조였다. 조리실의 집기들을 닦고 바닥 구석구석 음식물 찌꺼기도 씻어냈다. 한 손으로 힘을 줘서 당기고 다른 한 손으로는 수세미나 트레이를 잡아야 하지만 몸이 자꾸 끌려갔다. 잠깐만 방심해서 손에 힘을 풀어도 호스는 제자리로 돌아갔다. 두 손으로 힘껏 당겨야 내가 원하는 곳으로 당겨와 물을 쏠 수 있었다.

일은 많고 사람은 부족하니 언니들은 곳곳의 위험을 피해가기 보다 부딪혀 넘어갔다. 부딪혀서 멍들고, 무거운 걸 번쩍 들다가 팔이나 허리를 삐끗한다. 눈에 기름이나 세제가 튀는 일도 허다하다. 사고의 위험은 곳곳에 널렸다. 남선 언니는 “공사판이 남자들의 노가다라면, 여긴 여자들의 노가다”라고 평가했다. 일이 힘드니, 대체인력으로 왔다가 약속한 기한을 지키지 못하고 그만두는 일도 허다하다. 언니들은 내가 일하는 내내 “다치지 말라”고 했다.

온전히 한 몸 눕히기엔 좁은 휴게실

노조 “제대로 된 휴게공간 보장하라”

5평 남짓한 휴게실은 조리사를 포함한 10명 모두가 쉬기엔 비좁았다. 바로 옆에 붙은 화장실은 2평이 채 안 돼 보였지만 세탁기에 변기, 샤워기 4개로 가득 찼다. “겨울엔 다들 눕기 바쁜데 좀 선선해졌다고 앉아 있네” 한 언니가 몸을 눕히며 말했다. 옆에 앉은 다른 언니가 “겨울엔 몸 지진다고 누웠지. 가로로 누우면 겨우 누웠던가, 다 못 누웠던가”라고 대꾸했다.

겨울엔 비좁아도 낑겨 누워 온기라도 느낄 수 있지만, 여름엔 너무 더워 야외로 나갔다. 휴게실엔 에어컨 대신 작은 선풍기만 돌아갔다. 차라리 뻥 뚫린 바깥의 그늘이 나았다. 휴게실 한쪽 벽에는 팔토시와 장갑, 어제 빨아 놓은 조리복이 들어간 소독기, 작은 미니 냉장고. 업무분장이 적힌 칠판이 있었다. 작은 창문 아래에는 건조기와 조리사 책상이 있고 그 옆으론 각자의 이름이 붙어 있은 캐비닛이 있었다. 캐비닛 안은 거울, 스킨, 여분의 옷, 양말, 마스크 등으로 꽉꽉 차 있었다.

A 초등학교 휴게실 상황은 그래도 나은 편이다. 지난해 민주노총 서비스연맹 전국학교비정규직노동조합 대구지부의 주요 현안은 ‘휴게공간 확보’였다. 19명의 조리실무원이 2,000명분을 조리하는 대구 수성구의 한 중·고등학교의 휴게공간은 2평 남짓이었다. 노동조합이 기자회견을 열고 공론화를 하며 일부 개선됐지만 여전히 많은 수의 학교는 조리실무원이 충분히 쉴 수 없는 규모와 노후된 시설의 휴게공간을 갖고 있다. (관련기사=2천 명 끼니 책임지는 대륜중·고 급식조리원 휴게실은 ‘2평’(‘21.09.03.))

민주노총 전국민주일반노동조합 학교급식지부가 지난해 ‘휴게실 실태 현장노동자 증언대회’를 통해 밝힌 바에 따르면 서울교육청 산하 학교 1,364개 중 휴게실이 없는 곳은 10곳이었고, 1인이 1m²이하 휴게 공간을 사용하는 학교는 167곳으로 확인됐다. 한 고등학교에서는 9명이 1.1평에서 쉬었다.

휴게실은 온전한 휴식 공간이 되지도 않는다. 언니들의 일에는 휴게실을 청소하거나 매일 나오는 옷, 장갑, 양말, 속옷 같은 빨래를 돌리고 널고 걷어서 개는 것이 포함됐다. 아무것도 하지 않고 쉴 수 있는 시간은 길지 않았다. 언니들은 잠시도 쉬지 않고 건조기에서 빨래를 꺼내 개거나 바닥의 머리카락과 먼지를 휴지로 훔쳤다. 한 언니는 “미리 해두면 편하다”며 75L 쓰레기봉투 묶음을 풀어 하나씩 갰다. 휴게실 한켠의 건조기는 아침부터 오후까지 쉬지 않고 돌아갔다.

김보현 기자

bh@newsmin.co.kr

![[장정일의 플라톤 추방] 불멸의 클래식은 어디에](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[#053/054] 대통령이 탄핵됐다, 그런데 국민의힘은?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hkkk-218x150.jpg?v=1744592051)

![[다른 듯 같은 역사] 양현 종사와 만들어진 여론](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 만학도 엄마의 변화를 관찰하는 딸의 세밀한 시선](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/Mom-goes-into-her-room-still2-218x150.jpg?v=1744033103)

![[뉴민스를 만나다] 생태 환경에 진심인 뉴민스가 말하는 뉴스민](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hhhh-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[광장 : 해방일지] 귀로 기록하는 윤석열 퇴진 광장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aghv-2-218x150.jpg)

![[4월에 피는 꽃] 2025년, 우리 옆에 여정남이 있다면](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/11/ljm1-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[#053/054] 이게 전문성이 아니면 무엇인가](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/09/대륜고급식실3-100x70.jpg?v=1630561597)