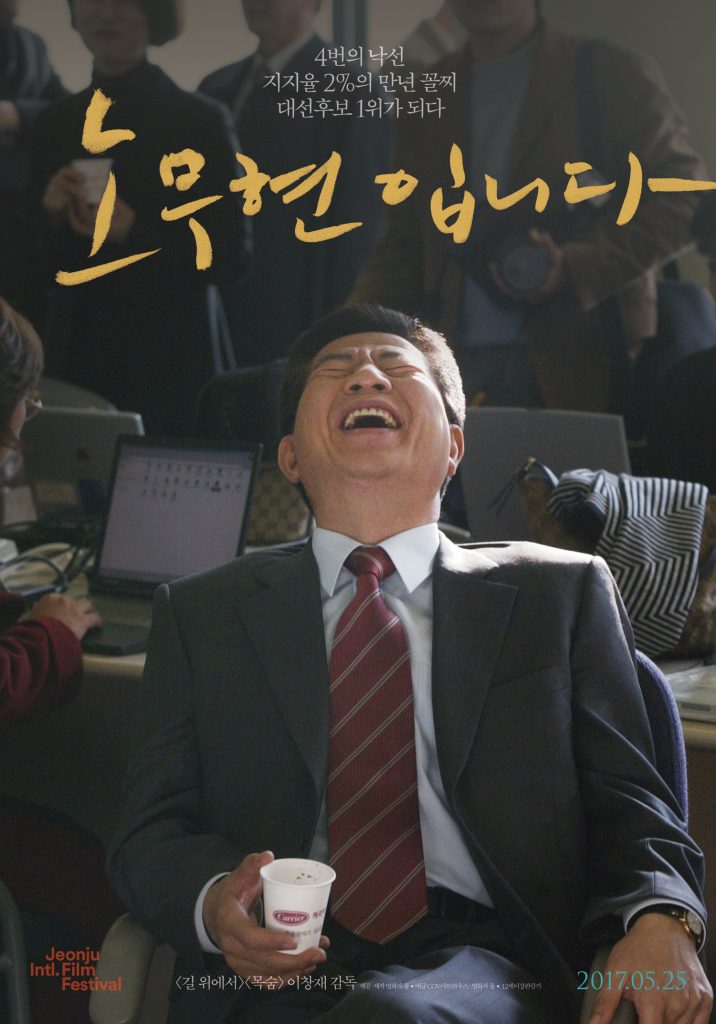

<노무현입니다>는 고(故) 노무현 전 대통령의 이야기를 다룬 다큐멘터리 영화다. 노 전 대통령이 2002년 새천년민주당 대통령 후보 경선에 도전해 대통령에 당선되는 과정이 담겼다. 경선 당시 자료화면과 문재인 대통령, 유시민 전 보건복지부 장관 등 노 전 대통령과 가까운 주변 인물 39명의 인터뷰를 교차 편집하는 방식으로 전개된다.

영화는 1998년 서울 종로 국회의원 재보궐 선거 당선 2년 뒤 부산으로 내려가 북·강서을 국회의원 선거에 낙선하는 모습을 비추는 것으로 시작된다. 이에 굴하지 않은 노 전 대통령은 1년여 뒤 지지율 2%대로 시작해 대선 후보의 자리에 오른다.

당선보다 낙선 횟수가 많은 정치인이 고비를 넘기고 대통령에 당선되는 과정은 매우 극적이다. 노 전 대통령의 당선은 국내 정치인 중 최초로 자발적으로 생성된 팬클럽 ‘노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)’의 전폭적인 지원 덕분이다. 고난과 역경에 좌절하지 않고 ‘지역주의 타파’라는 원칙과 소신을 지키는 정치인에 감화돼, 그를 당선시키기 위해 직접 발로 뛴 것이다. 영화에서는 노사모의 헌신적인 도움이 상세하게 그려진다.

영화는 크게 흥행했다. 오프닝 스코어 7만 8,000명은 역대 다큐 최대 흥행작인 <님아, 그 강을 건너지 마오>(2014년)의 기록(8,907명)과 8배 차이가 난다. 누적 관객 수는 185만 명으로, 손익분기점(제작비 6억 원, 20만 명)의 10배 가까이 수익을 냈다. 흥행 요인은 노 전 대통령에 대한 그리움과 함께 그의 명맥을 잇는 새 정부에 대한 기대감 등이 복합적으로 표출된 결과물로 풀이된다. 그만큼 노 전 대통령의 적통을 자처하는 새 정부에 대한 국민들의 기대는 컸다. 집권 초 문재인 대통령의 지지율은 84%를 기록했다는 게 이를 증명한다.

하지만 이번 정부가 집권한 지도 벌써 4년 넘게 흘렀지만 세상은 별로 달라진 게 없다. 여러 국면에서 갈등은 사그라들지 않고 격화되고 있다. 그런데 이에 대해 목소리를 내는 건 가장 큰 금기사항이 됐다.이번 정부가 들어서기 전 10년 남짓한 시간 동안 보수정권이 저지른 부정축제에 대해 강도 높은 비판을 해온 건 현 정권의 주축 세력이었다. 결국 부정한 권력이 국민의 손에 의해 자리에서 내려왔다. 이전 정권에 맞서온 야권은 여권이 됐다. 견제와 비판의 대상이 된 것이다.

문제는 수십 년 전 폭거에 저항한 청년들은 세월이 흘러 중진이 됐는데 그들에게서 초심을 찾아볼 수 없다는 것이다. 이들은 노 전 대통령을 시시때때로 호명하지만 그의 정신을 그만큼 깊게 고민한 흔적은 보이지 않는다. 그와 함께 찍은 사진을 자랑해 표심을 자극할 뿐, 그의 열정적이고 헌신적이던 모습은 전혀 보이지 않는다. 대의명분 없이 권력을 지향하는 모습은 그들이 비판하던 정치인들과 겹쳐 보인다. 심지어 추악한 범죄를 저지른 이면이 드러났다. ‘사람답게 사는 세상’은 아직도 요원하다.

더 큰 문제는 현 정권과 현 정권을 지지하는 세력은 어떤 지적이나 비판도 수용하지 않는다는 점이다. 아마도 악의적 언론 보도와 정치 검찰의 희생자인 노 전 대통령을 떠올렸을 것이다. ‘그를 잃었다’는 부채의식과 ‘다시는 잃지 않겠다’는 다짐은 이번 정권과 이번 정권을 지지하는 진영의 모토다. 때문에 정당한 지적과 비판까지 뭉뚱그려 현 정권을 흠집 내려는 정치적 악의로 받아들인다.

노 전 대통령은 경선출마 연설문에서 유종근 한국경제사회연구원 이사장의 저서 <신국가론>을 들어 “사회적 생산성은 생산요소의 투입과 기술혁신에 있는 것이 아니라 신뢰, 협동이라는 사회적 자본을 제대로 구축하느냐에 한국의 미래가 달려 있다”고 외쳤다. 대립하는 사안은 토론으로 얽힌 타래를 풀고, 통 큰 협치의 리더십을 구상한 노 전 대통령다운 발언이다.

노 전 대통령은 독단과 독선을 거부했다. ‘우리가 옳기 때문에 우리가 하는 행동도 옳다’는 게 아니라 ‘옳은 행동을 통해 우리가 옳다는 것을 증명해야 한다’는 쪽이었다. 옳음은 내가 속한 진영의 논리에 따르는 게 아니라 사안마다 토론을 통해 교정해야 한다는 것이다. 노 전 대통령 연설은 유튜브에서 쉽게 찾을 수 있다. 이번 정권과 이번 정권을 지지하는 진영에서 다시 한 번 관람했으면 좋겠다.

손선우 전 영남일보 기자

![[준표청산] 박정희 기념사업 조례 폐지 6월 결론 날듯](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/IMG_4990_1-218x150.jpg?v=1745805055)

![[#053/054] 진짜 ‘진짜 대한민국’](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aaaa-218x150.jpg?v=1743681176)

![[다른 듯 같은 역사] 백성과 함께 한다는 의미](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[#053/054] TK 리부트](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01989_1-218x150.jpg?v=1745232722)

![[무비053] 독립영화감독이 할머니를 기록하고 소개하는 방법](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/The-old-lotus-still1-218x150.jpg?v=1745201899)

![[뉴민스를 만나다] 이주민과 함께하는 뉴민스, “싸우는 사람들 이야기 더 나왔으면”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220804_112409_507-218x150.jpg?v=1660181038)

![[뉴민스를 만나다] 홍준표 달아나게 한 뉴민스, “명태균 물으려는 게 아니었는데···”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hongyeooo-218x150.jpg?v=1745164345)

![[뉴민스를 만나다] 생태 환경에 진심인 뉴민스가 말하는 뉴스민](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hhhh-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[사면, 갈림길] ②-7. 노무현 정부 특별사면 현황](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2018/04/20070920_53124_-218x150.jpg?v=1646196551)

![[김수민의 뉴스밑장#2-3] 대통령 노무현과 보낸 20대, 불화와 불운](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/05/fbthumb23-218x150.jpg)

![[탄핵심판 미리보기] 죽은 노무현이 산 박근혜 잡을까](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2016/12/nhovspark2-100x70.jpg)