1997년 뉴욕 브롱스 지역 한 고등학교 교사로 있던 조너선 레빈이 자신의 학생 중 한 명에게 살해당했다. 레빈은 당시 31세였고, 당시 최고의 미디어 그룹 중 하나였던 타임워너사 대표 제럴드 레빈의 아들이었다. 부유한 삶을 버리고 교육자가 되어 빈민가의 청소년들에게 희망을 주겠다는 그의 소원은 그렇게 스러졌다.

2018년의 끝이 하루 남아 있던 12월 31일 강북삼성병원 신경정신과에서 진료 상담을 담당했던 임세원 교수가 내원한 환자의 흉기에 찔려 사망했다. 임 교수는 평소에 조현병 환자들의 인권을 위해 노력했고, 어떻게든 우울증 환자들을 돕고자했던 인도주의적인 의사였다.

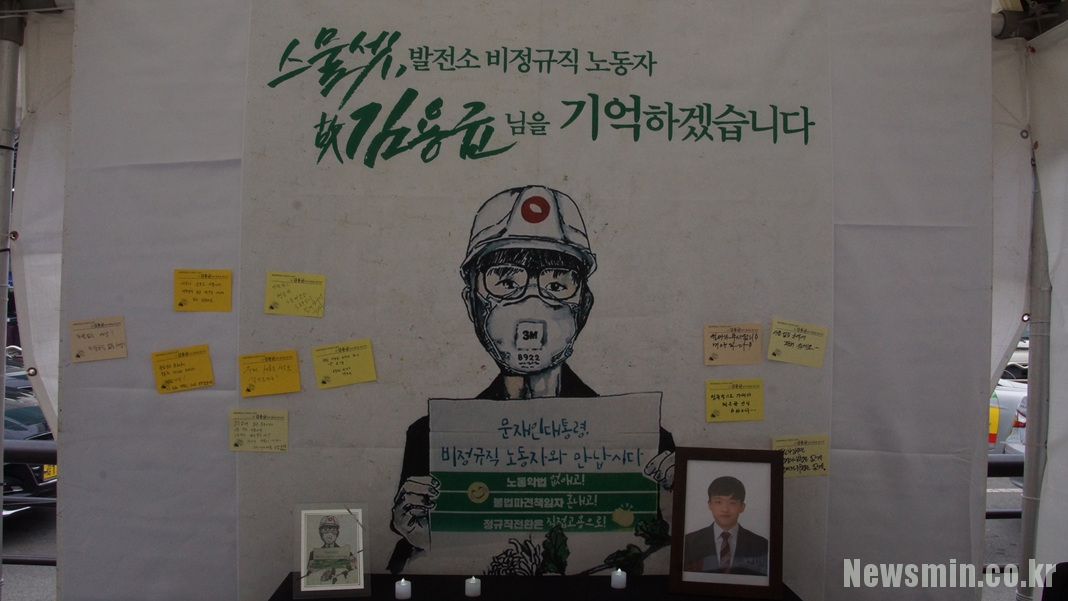

임 교수가 변을 당한 그달 11일 한국서부발전의 하청업체인 한국발전기술에서 계약직 노동자로 일하던 김용균 씨가 새벽 3시께 컨베이어벨트에 끼어 숨진 채 발견됐다. 사망하기 전 김용균 씨는 비정규직 문제와 관련해 대통령 면담을 요구하는 피케팅을 했지만, 본인이 해결하고자 했던 바로 그 비정규직의 처우조건 때문에 아까운 목숨을 잃어야 했다.

이들의 죽음은 이 세상을 좀 더 나은 곳으로 만들고자 하는 많은 이들에게 안타까움을 자아냈다. 어떻게 보면, 이 예기치 않은 죽음은 개인의 통제를 벗어난 우발적인 사고인 것처럼 보인다. 그러나 이 우연성을 지배하고 있는 것은 이들을 죽음으로 몰아간 사건을 직조한 필연성이다. 미국 자본주의가 뉴욕의 빈민가를 만들어내지 않았다면, 레빈의 죽음은 없었을 것이다. 임 교수를 살해한 환자가 병원 갈 시간도 없이 회사에서 시달리지 않고 평소에 적절한 치료를 받았더라면, 망상증 때문에 흉기를 휘두르는 일은 없었을 것이다. 한국의 비정규직 문제가 지금처럼 방치되어 있지 않았다고 한다면, 김용균 씨가 불의의 사고로 세상을 떠나는 일은 없었을 것이다.

이 모든 일들은 우연적인 것처럼 보이지만, 사실상 필연성의 지배를 받고 있는 셈이다. 그래서 레빈은, 임세원 교수는, 김용균 씨는 우리 중 누구였을 수도, 언제든 누구일 수도 있는 것이다. 이 지점이야말로 정치의 처소이다. 그런데도 이 처소는 이른바 ‘정치인’의 몫이 아니다. 정치인은 이 처소를 입법으로 제도화하는 존재이다. 그러나 이 제도화는 ‘김용균법’이라는 명명에서 알 수 있듯이, 특정 개인의 희생을 해결하기 위한 조처일 뿐이다.

물론 이 조처마저도 지금 같은 열악한 한계상황에서 가슴 쓸어내릴 만한 일일 수 있다. 이마저도 없다면, 더 많은 희생이 나올 테니 말이다. 그러나 중요한 것은 이 희생자들을 개인으로 남겨두지 않고, 구조를 바꾸고자 정치가 나서야 한다는 점이다. 언제 어디서 누구든 희생당할 수 있는 구조의 문제를 건드리지 않겠다는 것은 최소한 그 희생의 대상이 아니거나, 그 구조를 절대적인 현 상태로 받아들이고 있기 때문일 것이다. 이런 태도 모두 지금 한국 사회를 지배하고 있는 이데올로기의 산물이다. 그러나 구조는 결코 절대적이지 않다. 그 필연성은 언제나 우연성을 통해 만들어졌기 때문이다.

<스카이캐슬>이라는 드라마가 인기라고 한다. 인기 비결은 여럿이겠지만, 그중 하나가 한국 사회의 입시가 부여하는 절대적 평등의 지평을 이 드라마가 가감 없이 드러내기 때문이지 않을까 추측한다. 이 평등의 지평이 한국의 민주주의를 추동해온 원동력인 것을 부정하긴 어렵다. 그러나 이 평등의 지평이 골고루 펼쳐지지 않고 특정한 고원을 형성해 고착화되었다는 것이 문제다. 드라마의 판타지가 보여주지 않는 가름막 뒤에 레빈을, 임세원 교수를, 김용균 씨를 죽음으로 몰아간 구조가 있다. 이 구조가 어떻게 만들어져 있고, 어떻게 바꿀 것인지 고민하는 논의가 필요하다. 언론과 방송이 조회수와 시청률만을 신경 쓸 때 이 논의는 종적을 감춰버릴 것이다.

지난 촛불에서 타올랐던 그 민주주의의 염원이 더 확장되어야 한다. 우연한 개인의 죽음이 아니라, 우리 모두가 그 자리에 있을 수 있다는 생각을 해야 한다. 그렇게 우리 모두는 2016년 강남역 살인사건에서, 한국의 여성들이 분출했던 분노의 공감에서 정치의 의미를 다시 배워야할지도 모른다.

![[현장] 백사자 부부 옆집으로 반달가슴곰 남매가 이사왔다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/bear-218x150.jpg?v=1745294916)

![[준표청산] 3조 투자 유치라던 ‘산단 태양광 프로젝트’, 실적은 겨우 8건](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/01/photovoltaic-2138992_1280-218x150.jpg)

![[#053/054] TK 리부트](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01989_1-218x150.jpg?v=1745232722)

![[무비053] 독립영화감독이 할머니를 기록하고 소개하는 방법](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/The-old-lotus-still1-218x150.jpg?v=1745201899)

![[장정일의 플라톤 추방] 불멸의 클래식은 어디에](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[#053/054] 대통령이 탄핵됐다, 그런데 국민의힘은?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hkkk-218x150.jpg?v=1744592051)

![[뉴민스를 만나다] 홍준표 달아나게 한 뉴민스, “명태균 물으려는 게 아니었는데···”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hongyeooo-218x150.jpg?v=1745164345)

![[뉴민스를 만나다] 생태 환경에 진심인 뉴민스가 말하는 뉴스민](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hhhh-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[광장 : 해방일지] 귀로 기록하는 윤석열 퇴진 광장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aghv-2-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[월요칼럼] 대통령의 대담 /이택광](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/05/moonji-218x150.jpg)

![[월요칼럼] “자본주의는 자본주의를 낳을 뿐이다” /이택광](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2019/03/burningsun-100x70.jpg)

![[월요칼럼] 기득권의 논리에 포획당한 민주주의 /이택광](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2018/11/mjnc-100x70.jpg)