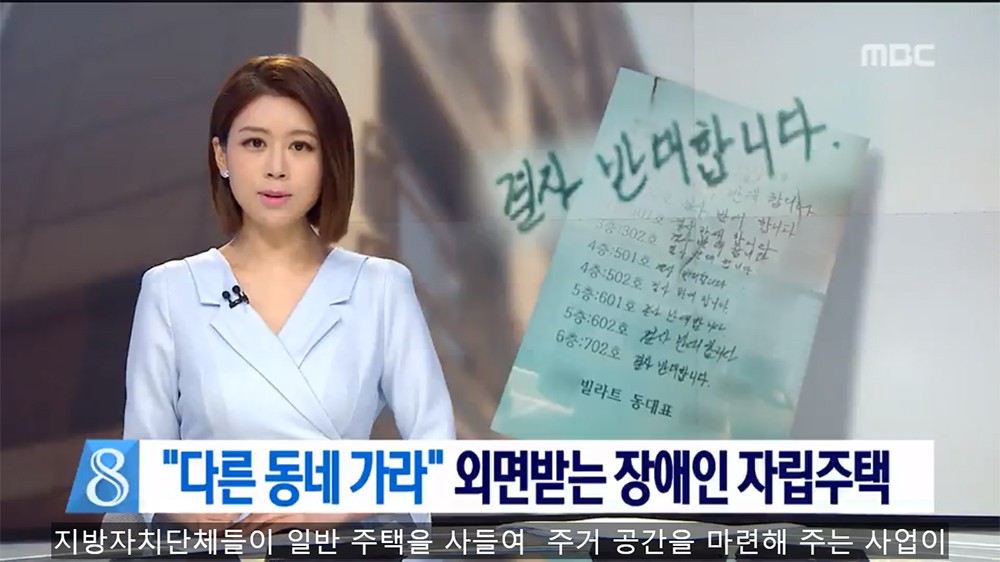

장애인자립을 위한 주택사업이 진행되던 한 지방도시에서 기존입주자들이 반대하고 나섰다. 위험하고, 자녀 교육상 좋지 않다는 것이었다. 장애인 편의시설을 설치하려던 내부공사가 시작되자, 주민들은 각자의 차로 입구를 막으면서 절대 반대를 내세우고 있다. 2018년 6월의 이야기이다.

30년 전 분양을 받아 첫 입주한 아파트 단지에서 있었던 일이다. 해당 아파트는 민영 아파트였다. 바로 뒤에 주공임대 단지와 같이 위치하고 있었다. 두 아파트 사이에는 차가 다닐 수 있는 이면 도로로 이어져 있었다. 어느날, 이면 도로에 말뚝이 두 개 박히더니 차량이 지나다닐 수 없게 됐다. 또, 얼마 지나지 않아서는 대문이 설치되더니 오토바이나 휠체어, 유모차의 이동이 불가능해졌다. 민영 아파트 단지에 사는 주민들이 바로 이웃인 주공임대 단지 아파트에 살고 있는 저소득층과 장애인들이 민영단지에 있는 놀이터와 후생시설을 이용하는 것이 불편해서 요청한 것이라고 했다.

우리 사회의 이런 사례들은 아주 오랜 기간 수도 없이 반복됐다. 장애인 복지시설에서 구성원들이 레스토랑을 가거나 놀이시설을 방문할 때, 한 아파트에 살면서 장애인을 엘리베이터에서 만났을 때, 아이가 다니는 학급에 장애아동이 같이 공부를 한다고 했을 때 이 상황들 속에서 차별없는 시선을 마주하기란 쉽지 않은 현실이다.

우리 사회에서 장애에 대한 감수성은 어떠한 형태로 공유되고 있을까? 주변 학부모(비장애아동을 자녀로 둔) 30인에게 설문조사를 해보았다. 도와줘야 하는 존재, 도움이 필요한 존재, 불편한 존재, 안됐지만 어쩔 수 없는 존재, 위험한 존재로 보는 경우도 간혹 있었다.

통합 수업을 진행하는 것에 있어서도 드러내놓고는 아니지만, 불편함을 표시했다. ‘둘 다 불편할 것이다‘라는 대답이 가장 많았다. 우리 사회는 장애인을 드러내놓고 차별하거나 혐오하는 것은 나쁘지만, 여전히 받아들이고 나와 다르지 않은 사회구성원으로 인식하는데까지 이르지는 못한 상황으로 보인다.

둘 다 불편할 수밖에 없는 이유가 뭐냐고 질문했을 때 답변은 이랬다. “도와줘야 할 것 같아서, 그런데 도와주는 행위를 기분 나빠할 수도 있고, 이래저래 불편하다” 비장애인으로 평범한 일상을 사는 이들의 장애에 대한 감수성은 ‘도와줘야 한다. 장애는 나쁜 게 아니다, 하지만 어떻게 해야 할지 몰라서 불편하다’ 정도로 정리해볼 수 있을 것 같다.

장애가 불편한 이유

프랑스에서 유학했던 어느 친구의 이야기가 흥미로웠다. 프랑스말도 제대로 할 줄 모르는 아이를 유치원에 입소시켰다고 한다. 아이는 정말 아이답게 금방 유치원 친구들과 친해졌다. 유치원을 마치고 집으로 돌아오면 그날 친구들과 활동한 이야기를 시시콜콜 엄마에게 전달해주기까지 했다.

며칠 동안 엄마가 가장 많이 들은 아이의 친구 이름이 ‘마리’였다. ‘오늘은 마리랑 그림을 그렸는데, 마리가 그림을 엄청 잘 그려’ 혹은 ‘오늘 마리랑 좀 싸웠어. 그게 내가 먼저 그 장난감을 가지고 놀았는데 마리가 먼저 그 장난감을 가지고 놀았다고 다시 달라고 하는 거야’ 등 너무나 평범한 아이들의 놀이 시간 이야기들이었다.

내 친구인 아이 엄마가 유치원에서 마리를 직접 만나기 전까지 이 친구의 머릿속에 있는 마리는 아마 귀여운 프랑스 가정의 아이였을 것이다. 그러나 실제로 만난 마리는 흑인 아이였고, 휠체어를 타고 다니는 지체 장애가 있는 소녀였다. 엄마가 놀란 것은 마리가 흑인이고, 장애인이었기 때문이 아니었다.

내 친구가 당황했던 점은 그녀의 딸이 집에 와서 마리의 이야기를 백번쯤 하면서도 단 한 번도 마리라는 친구가 장애인이라고 이야기해주지 않았던 것이었다. 그래서 이 친구가 딸에게 물었다. “넌 근데 왜 마리가 장애인 친구라고 엄마에게 말해주지 않았어?”라고 했더니 아이는 도대체 그게 무슨 말이냐는 표정으로 그게 뭐냐고 되물었다.

그래서 엄마는 친절하게 “응 장애인은 말이야 몸이 불편해서 다른 사람과 조금 다른 거야. 그래서 마리도 휠체어를 타고 있잖아” 아이는 여전히 무슨 말인지 모르겠다는 표정으로 엄마를 쳐다보았고, 내 친구는 휠체어의 개념 설명(의자처럼 생겼는데 발통이 달리고 어쩌고)을 마무리한 다음에서야 딸의 대답을 들을 수 있었다. “아 엄마 그거. 그거 마리 의자야. 그 바퀴 달린 건 마리 의자고, 그리고 엄마 내 의자는 봤어? 그 분홍색 있잖아. 거기 내가 노란 나비 그려서 붙여 놨어. 내 의자라고. 그건 내 의자야 봤어?”

아이에게 마리가 장애인이라는 이유를 설명했던 친구가 돈오처럼 급깨달음으로 얼굴이 붉어지는 순간이었다. 아이는 단 한 번도 마리와 놀이를 하면서 불편하지 않았고, 마리를 장애인이라고 생각해 본 적도 없었을 것이다. 유치원 선생님도 마리를 장애인이니 어떻게 대우하라고 특별히 지도한 것도 없었을 것이다. 마리가 다른 아이들과 다르기 때문에 다른 의자에 앉는 것이 아니라 그것은 그저 마리 의자일 뿐인 환경에서 구분 짓지 않고 생활했을 것이다.

물론 프랑스의 장애인정책이 성공적이고 장애인에 대한 차별이 전혀 없지는 않을 것이다. 단지, 이 이야기를 통해서 우리가 장애를 구분 짓는 순간 그리고 장애에 대해서 설명하는 순간 장애인과 비장애인은 구분되고, 구분은 지어 놓고 대상화 하면서 무엇인가 나와 다른 어떠한 객체에 대해 무엇인가 해야만, 해줘야만 할 것 같은 상황에 놓이는 것이다.

또, 우리는 이에 대한 적절한 장애인식교육이 이루어지지 않은 사회 속에서 자라왔으니 불편할 수밖에 없을 것이다. 누군가로 인해 불편함이 지속되면 상대를 원망하게 되고, 차별을 넘어선 혐오로 이어지는 상황이 된다.

미국의 한 실험카메라프로그램에서 자폐를 가진 아이가 레스토랑에서 소동을 부릴 때 주변인들의 반응을 살펴보는 것을 방송한 적이 있다. 불편해하는 이들과 혐오하는 사람, 무시하는 사람들이 있었다. 그 중 혐오하는 이에게 어떤 여성이 해준 말을 빌려 글을 마무리해보고자 한다.

“저들은 우리와 다르지 않아요. 저 아이도 우리와 같은 이 사회의 구성원입니다. 우리는 같이 살아갈 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 저 부모는 저 아이에게 레스토랑에서 식사하는 법을 가르치기 위해서 여기 있는 것이고 우리는 그것을 용인해야 합니다. 왜냐면 앞으로 우린 저 아이와 같이 이 레스토랑에서 식사를 할 수 있을 테니까요”

![[현장] 백사자 부부 옆집으로 반달가슴곰 남매가 이사왔다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/bear-218x150.jpg?v=1745294916)

![[준표청산] 3조 투자 유치라던 ‘산단 태양광 프로젝트’, 실적은 겨우 8건](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/01/photovoltaic-2138992_1280-218x150.jpg)

![[#053/054] TK 리부트](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01989_1-218x150.jpg?v=1745232722)

![[무비053] 독립영화감독이 할머니를 기록하고 소개하는 방법](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/The-old-lotus-still1-218x150.jpg?v=1745201899)

![[장정일의 플라톤 추방] 불멸의 클래식은 어디에](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[#053/054] 대통령이 탄핵됐다, 그런데 국민의힘은?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hkkk-218x150.jpg?v=1744592051)

![[뉴민스를 만나다] 홍준표 달아나게 한 뉴민스, “명태균 물으려는 게 아니었는데···”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hongyeooo-218x150.jpg?v=1745164345)

![[뉴민스를 만나다] 생태 환경에 진심인 뉴민스가 말하는 뉴스민](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hhhh-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[광장 : 해방일지] 귀로 기록하는 윤석열 퇴진 광장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aghv-2-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[학교교육이 허락되지 않는 자들] (8) “저는 질라라비야학이 진짜 좋아요”_이정모 이야기①](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/ljm0919-218x150.jpg?v=1723009227)