EU: 새로운 법질서 혹은 독립적 법질서

오늘날 EU가 탄생하기까지 유럽은 적지 않은 혼란과 시행착오를 겪어야 했다. 하지만 그 노력은 헛되지 않았고, 드디어 국제사회에서 그 유래를 찾을 수 없는 ‘새로운 독립적 법질서’를 만들어냈다. 지금도 EU는 안팎으로 끊임없는 도전에 직면하고 있고, 그 미래에 대한 불안한 전망도 적지 않다. EU는 어떤 공동체를 지향하고 있을까? 연방일까, 연합일까, 아니면 정치공동체일까? EU의 법적 실체에 대해 알아본다.

국제법은 새로운 국가가 등장하는 형태를 크게 종속적 결합과 대등적 결합의 두 가지로 설명한다. 전자는, 피보호국과 종속국과 같이 주로 일국의 타국에 대한 강제적 결합 형태다. 이와 달리, 조약에 따라 복수국가가 일정한 기능을 공동으로 행사할 목적으로 결합하는 형태를 말하는 후자는, 대표적 예로, 국가연합(confederation of state)과 연방국가(federal state)가 있다. 역사적으로 미국(1778~1787), 독일(1815~1866), 스위스(1815~1848) 등이 일시적으로 국가연합을 결성한 바 있다. 그러나 그 후 이들은 모두 연방국가가 되었다. 국가결합 형태에서 볼 때 EU는 국가연합과 연방국가 어느 것에 해당하는가?

1963년 유럽사법재판소(European Court of Justice: ECJ)는 Van Gend en Loos 사건을 심리하면서 EU의 법적 성질에 대해 아주 의미 있는 판결을 내렸다.

“공동체는 국제법의 새로운 법질서로서 회원국은 한정된 영역에 관한 것만 언급할 수 있으며, 공동체를 위하여 주권을 제한하므로 공동체의 대상은 회원국과 그 국민의 쌍방에 의해 성립한다.”

이 판결에서 ECJ는, “(유럽)공동체는 국제법의 새로운 법질서”라는 획기적인 선언을 한다. 이 문언이 의미하는 바를 단적으로 말하면, EC라는 공동체는 기존 국제법에서는 볼 수 없는 ‘새로운 법질서’(a new legal order)라는 것이다. 그러니 국제법에서 말하는 국가의 결합 형태나 이론으로는 설명할 수 없고, 독자적·독립적 법질서에 걸맞은 새로운 이론과 법제도가 창출되어야 한다는 것이다.

이 판결이 내려지고 나서 한 해도 채 지나지 않은 1964년 ECJ는 이보다 한걸음 더 나아간다. 즉, Costa v. ENEL 사건 판결에서 ECJ는 아예 ‘국제법의’(of international law)라는 수식어를 떼버리고, 다음과 같이 판시한다.

“통상의 국제조직과 달리 EEC설립조약은 그 발효한 때부터 회원국의 법체계를 통합하고, 회원국의 법원에게 그 적용 의무를 부과하고 있는 독자적인 법질서를 창설하였다.”

‘통상의 국제조직과는 달리’라는 문언에서 보듯이 ECJ는 기존에 존재하는 국제조직으로서는 EC의 법적 지위를 규정할 수도, 또 설명할 수도 없다고 본다. ECJ는 아예 “EEC설립조약은, …, 독자적인 법질서(its own legal system; its own system of law)를 창설하였다”고 단정적으로 말한다. 이 사건 판결 이후 ECJ는 일관되게 “EC(EU)는 독자적 법질서”라는 입장을 유지하고 있고, EU법의 확고한 원칙으로 자리 잡고 있다.

EU: 초국가적 체제 혹은 준연방주의

하지만 EU(혹은 EU법)가 국제법에서 선례를 찾을 수 없는 ‘독자적 법질서’라는 ECJ의 판단 태도는 어쩌면 EU 내부의 법질서로 국한될 수 있는 여지가 있다. EU가 제아무리 이를 주장한다고 해도 국제사회에서 바라볼 때 EU의 법적 성질 혹은 실체에 대해서는 여전히 의문을 가질 수밖에 없다.

물론 EU도 통상의 국가와 같은 입법·사법·행정이라는 소위 삼권분립의 바탕 위에서 운영되고 있다(이 점에 대해서는 추후 설명할 예정이다). 문제는, 그렇다고 하여 EU가 엄밀한 의미에서 ‘하나의 국가’로 볼 수 있는가 하는 점이다. EU가 국가인지 아닌지 그 모호한 실체, 즉 EU의 국가성 여부를 설명하기 위해 도입된 개념이 바로 ‘초국가성’(super(or supra)nationality) 혹은 ‘준연방주의’(quasi-federalism)다.

일반적으로 연방제(federalism) 혹은 연방국가(federal state)란 대외적 권한은 연방당국이 보유하나 대내적 문제에 대해서는 연방당국과 연방구성국이 각각 분담하는 국가형태를 말한다. 이처럼 연방과 구성국은 병존하므로 연방은 분화된 권한 범위 내에서 입법·행정·사법의 기능을 행사하고, 구성국도 국가로서 자체의 입법·행정·사법기관을 갖는다. 이 점에서 볼 때, TEU 제1조 1항은, 분명히 ‘유럽연방’(European Federation)으로서 EU의 창설을 의도하고 있다. 만일 그렇다고 한다면, EU는 미국과 같은 완전한 의미의 연방제 혹은 연방국가로 볼 수 있는가?

결론적으로 말하면, 현재로서는 EU는 국가연합도 아니고, 연방국가도 아닌 모호한 상태에 있다고 할 수 있다. ECJ의 판결과 TEU 제1조 1항에서 살펴본 바와 같이, EU는 ‘초국가적 혹은 연방적 기구’(supranational or federal organization) 성격이라는 점은 의심의 여지가 없다. 그러나 이러한 성격을 가지고 있다고 하여 그것이 곧 EU를 연방국가로 볼 수 있다는 것을 의미하지는 않는다. 굳이 법적·정치적 지위를 규정한다면, EU는 ‘준연방’(Quasi-Federation) 혹은 ‘준연방주의’(Quasi-Federalism)에 있다고 할 수 있다. 궁극적으로는 연방국가를 지향하면서도 아직은 그 수준에 이르지 못한 상태가 현재 EU의 지위라고나 할까?

EU: 완전한 경제통합을 향하여

국가의 결합형태 면에서 볼 때 EU가 연방 혹은 연방주의를 지향하고 있는 것은 분명하다. 하지만 기술한 것처럼, 현재로서는 미국과 같은 완전한 형태의 연방국가에 도달하고 있지는 못하다. 또, 앞으로 EU가 과연 지역주의의 최종적이고 완전한 형태인 연방국가로 이행할 수 있을 것인가에 대해서도 의론이 분분한 실정이다.

위에서 EU를 ‘준연방’ 혹은 ‘준연방주의’의 단계에 이른 지역공동체라고 규정했다. 이는 다분히 법적·정치적 관점에서 EU의 지위를 파악한 것이다. 그렇다면 경제통합의 관점에서 EU는 어느 정도의 수준에 도달해 있을까?

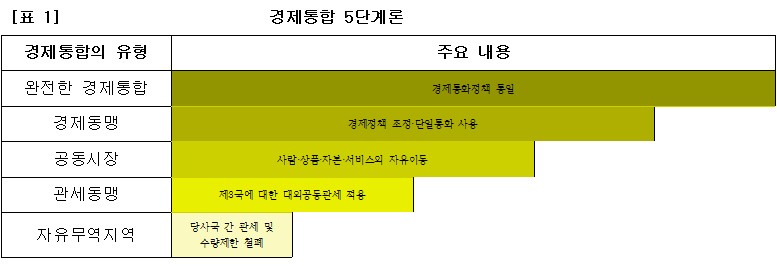

일반적으로 경제통합은, 자유무역지역(Free Trade Area: FTA), 관세동맹(Customs Union: CU), 공동시장(Common Market: CM), 경제동맹(Economic Union: EU), 완전한 경제통합(Total Economic Integration: TEI)의 다섯 단계의 과정을 거쳐 이뤄진다. 헝가리 출신의 경제학자 발라사(Bella Balassa)의 소위 ‘경제통합 5단계론’이다. 그 주요 내용을 정리하면, [표 1]과 같다.

[표 1]에 따른 EU의 경제통합 수준을 살펴보면, 1958년 설립된 EEC는 자유무역지역인 FTA로 출발했으나, 약 8년 후인 1968년 이미 관세동맹 단계로 진입한다. 그리고 1993년 10월 31일 공동시장이 완성됐으며, 다음날인 11월 1일 발효한 마스트리히트조약으로 경제통화동맹이 설립하면서 경제동맹 단계로 진입했다. 이에 따라 EU는 단일 통화인 유로를 도입해 사용하고 있다.

현재 EU는 경제통합 5단계의 어디쯤 와있을까? EU는 4단계인 경제동맹에서 마지막 5단계인 완전한 경제통합 중간쯤에 있다. 만일 EU가 경제통합의 마지막 단계에 도달하면, 회원국 간 경제통화정책이 통일되어 개별 회원국의 경제주권은 초국가기구인 EU에 귀속된다. 이렇게 되면 EU는 경제통합영역에서는 사실상 연방주의에 도달하게 되어 정치·사회·문화의 제 영역이 완전히 통합하는 정치공동체로 나아갈 수도 있을 것이다.

그리스와 이탈리아 등 남부유럽 회원국의 경제위기와 난민, 테러 및 브렉시트 등으로 정치·경제적으로 수많은 혼란을 겪고 있는 EU가 과연 완전한 경제통합을 이루고, 정치공동체로 나아갈 수 있을까? 아니면 브렉시트 이후 회원국의 추가 탈퇴로 이어져 지역통합이라는 EU의 원대한 꿈과 이상은 좌절될 것인가? 유럽을 무대로 전개되고 있는 지역통합의 핵심 주제들에 대해 하나씩 살펴보고자 한다.

![[다른 듯 같은 역사] 통청, 신분 철폐의 새로운 바람](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[무비053] 지역의 중견이 된 감독, 그 시작을 톺아보다](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/jkejdlkj-4-218x150.jpg?v=1742817997)

![[#053/054] 잘가요, 경남 사람 홍준표](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/01/kjleka-218x150.jpg?v=1706679895)

![[장정일의 플라톤 추방] 슬프면 수염이 나는 새우](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[민주주의자들] ㉙ 파면 후의 포항, ‘포스코 집중’ 벗어나 민주주의 확대로](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/DSC00990-218x150.jpg?v=1743037354)

![[뉴민스를 만나다] 헌법학자 뉴민스, “한덕수 탄핵 기각? 헌법재판소 존재 위협받을 것”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/12/IMG_20221202_133452_715-218x150.jpg?v=1669955906)

![[민주주의자들] ㉘ 내란 옹호하는 경주 정치권···시민의 주체적 힘 키우기](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/DSC00972-218x150.jpg?v=1742452428)

![[민주주의자들] ㉗ “가부장제 깨부수는 당신 옆의 페미니스트”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/03/KIM1-218x150.jpg?v=1742363317)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)

![[채형복의 유럽연합:EU 톺아보기] EU는 인격이 있는가?](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2017/04/euro-100x70.jpg)