|

|

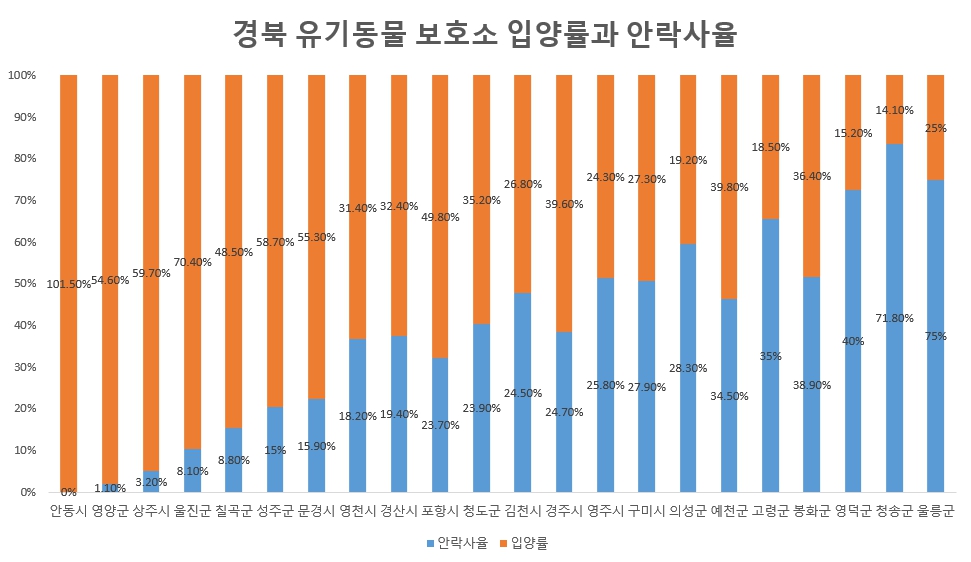

정보공개청구를 통해 경북 22개 기초지자체의 유기동물보호소 관리 현황을 살펴보니, 경북 유기동물보호소는 안락사율과 입양률이 높은 상관 관계를 보였다. 안락사 비중이 높을 경우, 입양도 거의 이뤄지지 못하는 반면 안락사를 전혀 하지 않는 지자체는 입양률이 101%에 달했다. 관리할 수 있는 유기동물 규모가 적은 곳일수록 입양률은 저조하고 안락사율이 높을 가능성은 크고, 상대적으로 관리규모가 크면 입양률은 높고, 안락사율은 낮아서 적정한 규모의 시설 운영 필요성이 제기된다.

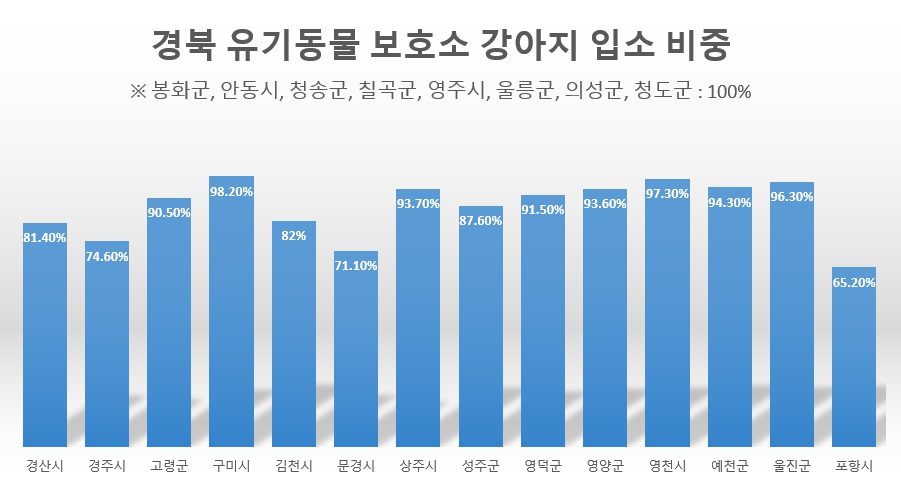

정보공개청구를 통해 2021년부터 2024년(1~10월)까지 4년간 경북 22개 기초자치단체 유기동물보호소의 입소, 입양, 자연사, 안락사 등 관리 실태를 살펴보면, 경북 유기동물보호소는 개가 차지하는 입소 비중이 크다. 22곳 중 8곳(36.4%, 안동시, 영주시, 봉화군, 의성군, 울릉군, 청도군, 청송군, 칠곡군)은 아예 고양이 입소 기록이 없다. 나머지 경북 지자체도 개의 입소가 86.9%를 차지해 절대 다수를 차지했다. 포항시는 해당 기간 개 입소 비중은 65.2%로 경북 시·군 중에 가장 낮았으나, 입소한 개의 숫자는 3,786마리로 경북에서 가장 많았다.

자연사율이 높은 지역은 의성군(40.4%)과 영천시(38%), 청도군(32.7%), 김천시(30.5%) 순이고, 경북 평균 자연사율은 20.5%로 확인된다. 2021년부터 2024년 사이 의성군은 738마리 개가 입소해 298마리가, 영천시는 1,469마리 중 558마리(개 554마리·고양이 4마리)가 자연사 했다. 청도군은 1,281마리 중 419마리, 김천시는 1,668마리 중 509마리가 각각 자연사한 것으로 나타났다.

울릉군은 자연사는 0%였지만, 안락사율이 75%에 달했다. 관내 동물병원 한 곳에 민간위탁해 운영하는 울릉군 유기동물보호소의 최대 보호가능 동물수가 4마리에 불과했다. 2021년과 2022년의 경우 입소한 9마리, 3마리가 그대로 다 안락사된 것으로 확인된다.

경북에서 안락사를 시행하지 않는 지자체는 안동시가 유일했다. 지난 4년간 안동시는 안락사율은 0%였는데, 입양률은 101%에 달했다. 안동시는 자연사율도 1.1%로 낮다.

안동시는 보호가능 동물 수가 525마리로 시설 규모가 경북 지자체 중 가장 크다. 그 다음이 포항시(140두), 성주군(130두), 경산시(120두), 경주시·상주시·영천시(100두) 순이었다. 영주시(90두), 김천시(80두), 구미시·영덕군·울진군·청도군(60두), 예천군(50두), 의성군(45두), 고령군·문경시·칠곡군·영양군(30두), 봉화군·청송군(20두) 순이었다. 울릉군은 4두로 가장 적다.

안락사율이 낮은 경우, 대체로 입양률도 높았다. 안락사율이 10% 미만인 곳은 상주시(3.2%), 영양군(1.1%), 울진군(8.1%), 칠곡군(8.8%)인데 입양률은 59.7%, 54.6%, 70.4%, 48.5%로 경북 평균 입양률(40.1%)보다 크다.

보호소가 ‘보호’ 못하는 현실

수용한계 넘어선 유기동물 발생, 보호 수준 하락

동물보호소 운영과 관련해 관리 인력과 시설 규모 등은 안락사 여부에 미치는 영향이 큰 것으로 추정된다. 안동시 축산과 생태축산팀 관계자는 “특정기간 입양률이 100% 넘게 나오는 이유는 저희 지역에선 안락사를 시행하지 않아서 그런 것 같다”며 “민원 문제도 있어서 2021년부터 안락사를 시행하지 않고 있다. 동물보호소 규모도 다른 지역에 비해서 큰 편인데 시설 보완을 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

반면 관리 가능한 유기동물이 4마리에 불과한 울릉군 농업유통과 관계자는 “저희는 상시 관리하는 직원도 없고, 관리가 어렵다. 여력이 되면 1~2개월 데리고 있으면서 입양을 보내고 하면 좋겠지만, 그게 안 되니까 2주 정도 지나면 안락사를 시행한다”며 “저희 지역은 실외견 번식 보다 관광객들이 개를 데리고 들어와서 버리고 가는 경우가 문제가 된다”고 말했다.

동물권단체에선 유기동물 감소를 위해 중성화 사업을 통한 개체수 조절 등을 바탕으로 보호소 환경 개선에 적극 나서야 한다고 강조한다. 채일택 동물자유연대 전략사업국장은 “현재 발생하는 유실·유기동물의 규모는 우리 사회가 감당 가능한 수준을 넘어선 것이 문제”라며 “유실·유기동물 발생을 억제하는 정책을 바탕으로 보호센터 과밀화 문제를 해소해야 한다. 보호 수준이 좋지 못하니 자연사 증가와 입양하기 어려운 악순환이 온다”고 지적했다.

특히 “선순환이 이뤄지기 위해서는 실외견 중성화 사업 등 개체수를 감소하는 방식이 필요하다. 제주도 등 일부 지역에서는 실제 효과를 보고 있다”며 “동물마다 책정된 보호비용이 턱없이 적은 상황인데, 인력 확보와 보호 비용 확대가 필요하다는 것은 당연한 이야기다. 유기동물 입양비 지원 보다 그 예산을 동물보호소 환경개선에 직접 투입해야 한다”고 했다.

유기동물 입양비 지원사업은 보호소에서 입양 후 6개월 이내 진료비 등 지출 증빙을 하면 1마리 당 최대 20~25만 원을 현금 환급하는 제도다. 국비와 지방비(도·시비) 매칭 사업으로 경북 모든 기초지자체가 실시하고 있지만, 2023년엔 경북 전체에서 1건도 집행되지 않기도 했다.

장은미 기자

jem@newsmin.co.kr

![[다른 듯 같은 역사] 백성과 함께 한다는 의미](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2023/02/lsh-218x150.jpg)

![[#053/054] TK 리부트](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01989_1-218x150.jpg?v=1745232722)

![[무비053] 독립영화감독이 할머니를 기록하고 소개하는 방법](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/The-old-lotus-still1-218x150.jpg?v=1745201899)

![[장정일의 플라톤 추방] 불멸의 클래식은 어디에](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/10/jji-218x150.jpg)

![[뉴민스를 만나다] 홍준표 달아나게 한 뉴민스, “명태균 물으려는 게 아니었는데···”](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hongyeooo-218x150.jpg?v=1745164345)

![[뉴민스를 만나다] 생태 환경에 진심인 뉴민스가 말하는 뉴스민](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/hhhh-218x150.jpg)

![[광장 : 해방일지] 또 다른 광장으로, 동지들과 함께](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/DSC01230-218x150.jpg?v=1744235638)

![[광장 : 해방일지] 귀로 기록하는 윤석열 퇴진 광장](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2025/04/aghv-2-218x150.jpg)

![[인포그래픽] 전국 시·군 응급환자 출동-병원 도착 소요시간](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2022/04/sos1-218x150.png)

![[지방의원 연수가면 뭐하니?] (끝) 잘하도록 제도 지원, 못하면 패널티 부과해야](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2021/10/leejunghyun2-218x150.jpg?v=1633681291)

![[영상] 해고 9년 만에 복직, 아사히글라스 노동자 22명의 출근길](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/08/0801feat-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장 정치과학#13] 임성근, 이화영, 헌법 제84조, 국민연금](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/07/feat0701-218x150.jpg)

![[김수민의 뉴스밑장#특집] 516 아닌 대구경북 518](https://www.newsmin.co.kr/news/wp-content/uploads/2024/05/0518feat-218x150.jpg)